ハンセン病の歴史:モロッコ王国の人間模様と歴史

モロッコ王国の人間模様

|

| 首都ラバトを守る城門の一つ |

モロッコは、日本の約1.2倍の国土に2700万人(1993年)の人口です。東と南はサハラの土・岩漠への入り口となりますが、内陸にそびえる三つのアトラス山脈と北のリーフ山地は、いずれも3000〜4000m級の高山で、サハラ砂漠からの熱砂の影響を和らげています。北から南部に下っていくと、眼前に広がるすべてが赤茶けた色になり、砂漠の景色が広がります。寒暖の差が激しく、一日の内に夏も冬もあり、「熱い太陽の寒い国」と呼ばれる所以です。人口の大部分は北部と中部の大西洋岸に集中しますが、山岳地帯にも、僅かな灌木やオリ−ブを栽培し、ささやかな放牧を営みつつ生活する人々がいます。

この国の歴史をたどってみますと、紀元前630年頃には、カルタゴ人がいたことが分かっていますから、このころより近東から来た部族が先住民と同化して、マグレブ地域に住むベルベル人の祖先となったと考えられています。さらに紀元前500年頃、エチオピア人がこの地に住み始めています。紀元前後にはローマの支配を受け、以後5、6世紀まで続いていますが、その支配域は現在の首都ラバトを流れるブー・レグレグ川止まりで、それ以南に拡大することはなかったようです。ですから現存するローマの遺跡も、モロッコ北部までで、中部以南には至っていません。

7世紀に始まったイスラム化は急速に拡大し、788年には早くも最初のイスラム王国、イドリース朝がフェズに建設されました。その後幾多の王国が出没する中で、一時は向かいのイベリア半島をも制覇し、有名なアルハンブラ宮殿にその足跡を記しています。

現王朝の祖先であるアラウイー朝は、1666年ムーレイ・イスマイールによって興されました。彼はスペインから北部大西洋岸のララーシュを、またイギリスからは地中海に面するタンジェを奪い返して、群雄割拠していた国を統一しました。当時は、ルイ十四世やジェームス二世と、対等に取引する外交関係を築いていたようです。しかし王の死後、国内は内戦状態となり、次第に勢力が弱まりました。そして終に、ヨーロッパ列強諸国との不平等な条約締結を余儀なくされ、1912年には、フランスの保護領となりました。その後山岳地帯で、ヨーロッパの支配に対する蜂起が興り、長い抵抗運動を経て1956年、ムハンマド五世の下で終に独立を果たしました。現在の王様は、ムハンマド六世で、先王ハッサン二世は、1998年、崩御されました。

カサブランカの国立病院

|

| シャウエンの街で見かけた女性 |

ところでハンセン病の病院が、かの有名なカサブランカにあるというのは、いかにも日本との違いを思い知らされます。日本でもよく知られたこの都市は、モロッコ一の商業都市です。日本でいえば、首都ラバトが東京、カサブランカが大阪に相当するのでしょう。このような地域にハンセン病の病院を作ったということ自体が、この国のハンセン病対策に対する姿勢を、雄弁に語っているのではないでしょうか。

新患者の多くは北のリーフ山地やその近辺の出身者で、時にカサブランカのような大都市にきた出稼ぎ労働者の中にも見られます。すべての患者さんは、ハンセン病の治療を開始する時に、この病院(CNL)にくることになっています。旅費は国内のNGO(AMAAF)がサポートしてくれるので無料です。北の寂しいリーフ山地からこの大都市に来るのは、たとえそれが治療のためであっても、もしかしたらそんなに嫌なことではないのかも知れないと、私は密かに思っています。子供たちは多くの場合、初期治療が終わってもそのままCNLに寄宿して、病院内の小学校に通います。私はCNLに行くと、いつも最初に子供たちに会いに行きますが、いつ見てもこの子達は楽しそうに見えるのです。

リーフ山地での検診

|

| 山村での検診の時に、昼食をお世話になった家のおばあさん |

朝8時、リーフ山地への出発点であるシャウエンを出発しました。我々のメンバーは、男性看護師のラムダニとムスタファ、女性看護師のアリーア、運転手のラルビ、それに私の5人で、いよいよこれから山の中に入ります。

麓から登って行くと、段々と緑の丈が低くなります。石ころ道の両側は、岩肌をむき出した荒地です。雨季には土砂崩れが起こり、わずかな畑が流されるそうです。時々見かける羊が、平地で見るものとは一回り小さく痩せているのに驚きます。藁やトタンをかぶせた家屋が、崖にへばりついて数件ずつかたまり、集落を作っています。

昼前に1つの小学校に到着しました。ここで検診を始めます。小学校の方も慣れたものです。教室は開放されて、臨時の診察室になりました。ラムダニは男子生徒を、アリーアは女生徒を一人ずつ診察します。厚手のコートが要る肌寒い季節ですが、男子の中で下着を着けている子供は一人もいませんでした。しかしこの地域で、小学校に通える子供の数は限られています。来る道すがら、点在する民家をいくつも見ましたが、あそこからこの学校まで、子供の足で通学することは到底不可能です。

ラムダニとアリーアの手さばきは慣れたもので、大切なポイントを見落とすことはありません。熟練した彼らの手さばきが、この国でのハンセン病対策の成功を実感させます。

小学校での検診を一通り終えると、我々は近くの民家に立ち寄り、ここで昼食をいただくのです。この山の中に食事をするレストランはもちろん無いので、検診の都度、この農家で昼食をとります。農家の主は既に待ち構えた様子で、我々一同は丁重な出迎えを受けました。近くの川から引いてきた水が一家の水源で、数羽の鶏と、わずかな野菜や背の低いオリーブの木が植わった土地、それに一頭の牛と一群れの羊が、この家族を支えているようです。水色に塗られた客間の一室に案内され、自家製の丸パンと蜂蜜やバター、オリーブの漬物、スープ代わりのハリラが並び、甘いペパーミントのお茶(モロカンティー、モントテ)も出て、昼食となります。数年前ここの家族に患者が出て、それ以後毎年の経過観察と家族検診を続けているのですが、その都度この家で昼食の面倒を見てもらっています。ですからこの家でも、食事が終わると家族全員の検診を行います。

午後はまた次の部落に移動し、患者さんの家々を巡回します。農作業の手を休めてもらって、患者さんと家族全員を検診します。近所の人達も集まってきて、楽しいおしゃべりが始まります。普段訪れる人の少ない山村では、我々検診団でも久しぶりのお客さんです。顔見知りの村人と久しぶりの挨拶を交わし、家族の近況を尋ね、様々な相談事にも応じます。この辺りでは結核患者が多く、呼吸器症状の相談には、特に念入りに対応します。

やっと今日一日の仕事を終えて山から下りてくると、赤い夕日が尾根の向こう側に沈んでいきます。さらにその向こうの、大西洋のかなたに沈んでいくのでしょう。まさにマグレブの言葉どおり、陽の沈む国です。辺りがすっかり暗くなったころ、シャウエンの街の明かりが見えてきました。遥かかなたの「陽の出国(いずるくに)」から来て、この国の「ハンセン病の定期検診」に参加しています。

山を下りてシャウエンでの夕食

|

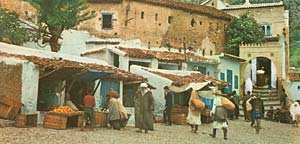

| シャウエンの街 山から僅かな作物を担いで売りに来た人、日用品の買い出し、厚手のジュラバを着込んだおじさん。 |

元気を取り戻して外に出ると、小さな屋台で茹でたエスカルゴ(カタツムリ)を売っています。その向こうには、四角に固めたカッテージチーズが、板の上に並んで裸電灯に照らされています。お菓子屋さんは素通りできません。胡麻やピーナッツ、松の実、くるみ、アーモンド等、材料の多様さに眼を見張ります。それにシナモン、アニス、ウイキョウと幾種類もの香料を効かせ、様々な形に整え、あるいは山で採れた蜂蜜を絡めて、ところ狭しと並んでいます。私は、ヨーロッパで見るお菓子の原型は、すべてここにあるように思います。この国に7年以上通っていますが、まだ全部のお菓子を試食していません。

運転手のラルビが、突然一軒の小さな布地屋さんに入りました。彼の親戚だそうです。ラルビはたしかマラケシュの出身で、マラケシュといえば、ずっと南の西サハラに近く、赤い土の世界です。そして彼の肌は、全く黒人の肌と同じです。ここは北端のシャウエンですが、同じモロッコですから親戚が住んでいても不思議はありません。中に入ると店番の少年が一人いて、ラルビは、なんと自分の従兄弟だと私に紹介しました!私は思わず目を見張って、「ウッソー」と言いたいところ、「本当?」とその子に聞きました。少年はにっこり笑って、うなずくではありませんか!だってこの少年の肌は、ほとんど白人と同じなのです。並んだ二人を眺めながら、ああここはモロッコなのだと、ほのぼのと楽しくなりました。

実際モロッコを歩いていると、人々の肌の色は実に様々です。そう言えば私の相棒、スマヒ先生の一族も、家族の肌色は様々です。彼女の髪は縮れていて肌はやや黒く、でもお母さんは色白で、彼女の弟はかなり黒め、ご主人のアリー先生は、陶磁器のような白さです。彼らの息子は、一人は白く、一人はやや黒く、と本当に様々です。この国のお母さん達は、お腹の子供が生まれ出るまで、どんな肌色の子なのか分からないそうです。こんな国に、人種差別は存在し得ないと思います。

モロッコには古くから様々な民族が入り混じり、かつては黒人の王様が統治した時代もありました。また地中海を越えて、イベリア半島にアルハンブラ宮殿を築いたのもこの国です。ここでは多様な個人差が当然のことと受け入れられ、差別感覚が生まれにくいように思います。かつてはハンセン病患者に対する偏見や差別があったと聞きますが、約20年前に現在の治療方針が定められてからは、すっかり様子が変わったようです。過去7年以上の調査の中で、私は未だハンセン病に対する差別を感じたことがないのです。

モロッコの魅力の一つは、こんな包容力なのかも知れません。北から南へと進むにつれて変化する景観、夏も冬もある国、おいしい食事、魅力的な香料の数々、何種類あるか分からないお菓子。私にとってモロッコは、これらがみんな、仲良く雑居している国のように見えるのです。

シャウエンの街並

|

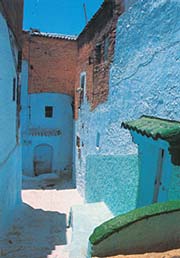

| テトュアンの民家 地中海太陽が、白い壁に映えてまぶしい。昼下がりの一時、この明るさが不思議な悲しさを感じさせる。 |

夕闇迫るころにこの街を歩いていると、ふと夢を見ているような気分になります。これは現実だろうか?家々の青い扉が、何かを語りかけてくるような気がします。その向こうにある秘密が、ちょっと手を伸ばせば掴めるように思えるのです。町並みが途絶える手前に、パン屋さんがあります。竈の中で赤々と薪が燃え、迫り来る闇に映えます。人間の幸せを代表するような香りと共に、丸く焼けたモロッコパンが竈から出てきました。夜の冷気と暖かいパンの香り。振り向くと、今来た街が闇の中に浮かんでいます。夢の世界に紛れ込んだようで、一瞬自分の所在が朦朧としてきました。

[並里まさ子(国立療養所栗生楽泉園副園長) 2003年2月7日]

個人の写真撮影と公開については、本人とモロッコ・国立ハンセン病病院(CNL)院長の承諾を得ています。

本ウェブサイトのすべてのコンテンツは茂木新聞社または原著作者の承諾なしに、「私的使用のための複製」及び「引用」の範囲を超えて、使用することはできません。